そもそも、古物商とは、盗品等の売買を防止するために準備されているんです。

例えば... ヤフオクなどで、盗品と思われるバックが販売されていた場合は、警察署が販売先を速やかに特定できるように、事前に販売者の個人情報を警察署に申請する必要があります。

そのため、中古品を取り扱うせどりを行う場合は、古物商を取得しないといけません。

なので、今回は、古物商ついて、物販歴4年で年商8千万円の物販会社を運営しております私が詳しく解説していきます。

この記事を見ることで、古物商について理解できるだけでなく、取得方法についても丸っとわかりますのでぜひ、最後までご覧ください。

それでは、早速、やっていきましょう!

-Youtubeでも詳しく解説しています!-

古物商とは?

そもそも、古物商とは、盗難品が市場へ流出してしまうことを防止するためにある法律です。

そのため、古物を買取り販売する場合は、古物商が必要になります。

ただし、古物商が必要ないケースもあります。

まず、自分が古物商が必要なのか判断したいなら、以下の記事が参考になります。

-

-

メルカリで古物商が必要?必要なケースは8つを図解で分かりやすく解説!

タカ メルカリは便利ですよね! 使わなくなった不要品を高値で販売することができますからね! しかし、このような疑問はないでしょうか? はてな ・不要品を販売するときに古物商って必要なの? ・新品を仕入 ...

続きを見る

「古物商が必要ない4ケース」「古物商が必要な4ケース」に分けて、古物商が必要かどうかを説明しております。

分かりやすく解説しておりますので、こちらも、ぜひ、ご覧ください。

もし、古物商が必要でしたら以下の手順通りに申請するようにしましょう。

古物商の申請先

まず、古物商の申請先は、最寄りの警察署になります。

Googleで「警察署 + 地域名」で検索すると、お近くの警察所がヒットします。

そこへ、まずは自分の地域が管轄内に入っているか電話で聞いてみてください。

電話の際は、「古物商を申請したい」と伝えると、担当部署に飛ばされます。

生活安全課が古物商を担当していることが多いので、そこの担当者が対応してくれます。

その方に、古物商の届け出をしたい旨を伝えると、申請方法を丁寧に説明してくれます。

古物商の必要書類

そして、申請をする際に必要な書類を準備しましょう。

記入が必要な書類は次の通りです。

記入書類

・別記様式第一号その1(ア)

・別記様式第一号その2

・別記様式第一号その4

・略歴書

・誓約書

こちらの書類に関しては、管轄の警察署HPにて、様式をダウンロードできます。

そちらから、ダウンロードして記入してください。

東京都の古物商の申請書類はコチラ=>

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/kobutsu/youshiki/shinsei_kobutsui.html

それぞれの記入の方法についても解説しますね。

別記様式第一号その1(ア)

.jpg)

【記入のポイント】

- 古物商に丸をつけてください

- 申請日は提出する日付にしてください

- 申請人の名前と住所を記入してください

- 古物の区分は取り扱いが多い商材を選んでください

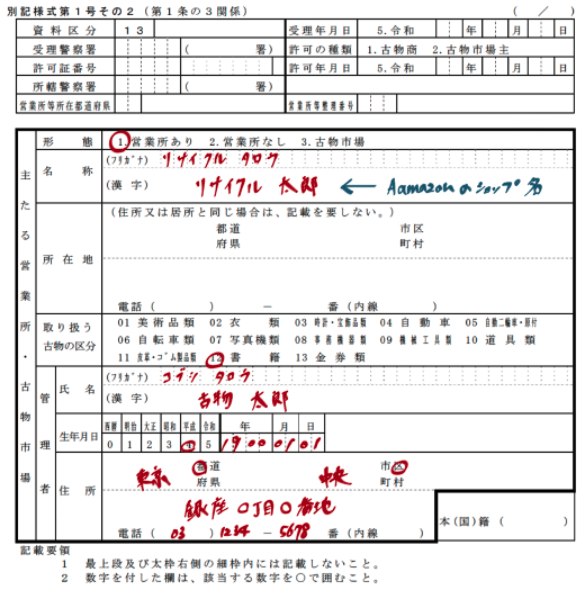

別記様式第一号その2

【記入のポイント】

- 名称は、ECストアに登録しているストア名を記入

- 古物の区分は取り扱いが多い商材を選んでください

- 管理者は営業所の契約者の名前を記入ください

- 在庫を実際に置く営業所の住所を記入ください

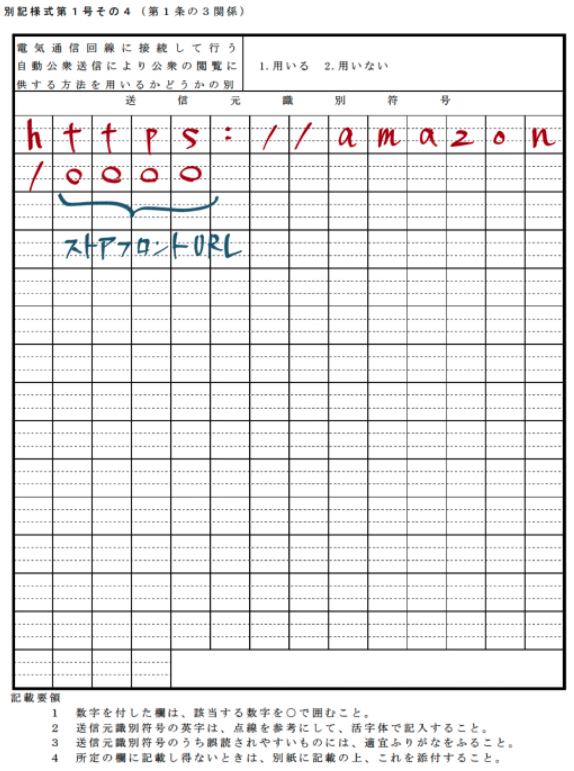

別記様式第一号その4

【記入のポイント】

- Amazonの場合は、ストアプロントのURLを記入

- ヤフオクでは、メールで問い合わせすると提示しれくれる

- メルカリでは、プロフィールページを記入

略歴書

【記入のポイント】

- 最近、5年間の略歴を記載する

- 提出日を記入する

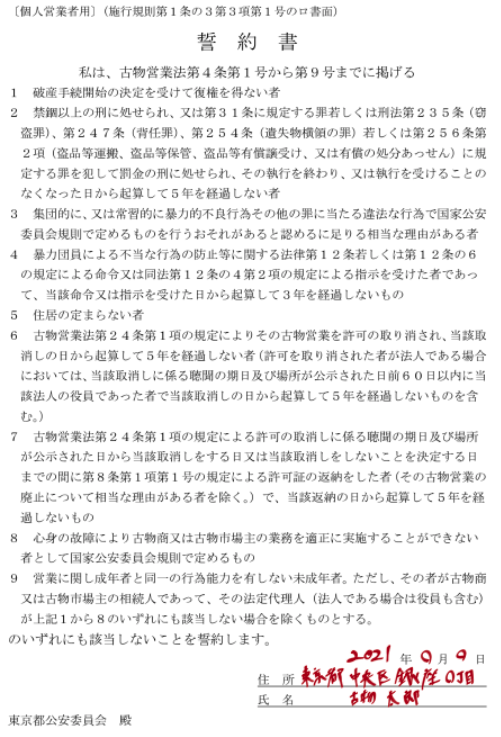

誓約書

【記入のポイント】

- 提出日を記入する

- 申請人の名前と住所を記入する

役所で発行が必要な書類

ここまでは、指定様式の記入方法について解説してきました。

次は、役所で発行が必要な書類について解説します。

発行書類

- 住民票

- 身分証明書

- 登記されていないことの証明書

それぞれの発行の方法についても解説しますね。

住民票

お住まいの市区町村で簡単に取得することができます。

ポイント

※必ず本籍地が記載されているものが必要となります。

こちらは、300円ほどで取得できます。

身分証明書

「身分証明書」と言っても免許証や保険証のようなものではありません。

ご自身が「本籍地」を置いている市区町村で発行される証明書です。

本籍地が遠いような場合は、郵送などの手段を使って取寄せることになります。

こちらは、300円~600円で取得することができます。

登記されていないことの証明書

認知症などで判断能力が十分ではなくなった人や知的障害のある人が登記を行うことがあります。

登記されていないことの証明書とは、逆に欠格事由に該当しないことを証明するために使われます。

こちらは、法務局で発行する書類になります。

最寄りの法務局で申請してください。

こちらも、300円ほどで取得できます。

法務局は、平日しか運営していないので、サラリーマンの方は、休暇を取る必要があります。

古物商の申請手続き

これらの書類を一式揃えることができましたら、管轄の警察署に、申請書類一式を提出してください。

警察署は、平日しか行っていないので、サラリーマンの方は、有給を取る必要があるので注意してください。

申請には、1時間もかからないので、半休を使う手もあります。

そして、受付の場所は、警察署の生活安全課になります。

場所が分からない場合は、「古物を申請したい」旨を入り口近くの受付担当者へ伝えると、場所を案内してくれます。

指定された受付窓口で必要書類を提出してください。

その際に、手数料として19,000円が掛かります。

事前に、収入印紙も19,000円分購入しておきましょう。

ちなみに、警察署内でも購入できます。

訂正があれば、担当者からコメントされるので、そこを修正しましょう。

修正する際に、訂正印を押さないといけないので、判子も準備しておいた方がいいです。

古物商の発行時間

無事に申請ができましたら、発行まで待ちましょう!

通常なら申請から40日以内に、申請場所の警察署から許可・不許可の連絡がきます。

申請ができれば、ほぼ許可が得られるので安心して大丈夫です。

そして、許可がおりましたら、もう一度、警察所に行く必要があります。

受け取る時も平日しか行っていないので、サラリーマンの方は、休暇を取る必要があるので注意してください。

受け取りには、1時間もかからないので、半休を使う手もあります。

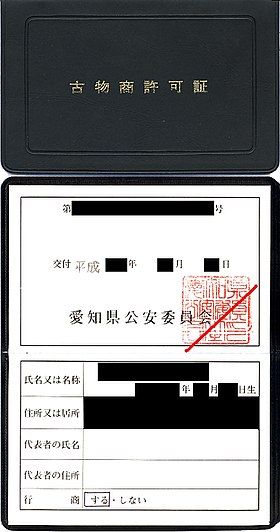

そして、受け取り時に古物商手帳を貰うことができます。

出典:wikipedia

こちらは、警察が登録している営業所へ訪問した際に提示するので、大事に保管くださいね。

古物商プレートを準備しよう

そして、登録した営業所には、古物商プレートを玄関に貼り付ける必要があります。

古物商プレートは、画像のようなプレートです。

出典:APEX看板

こちらは、警察が場所を特定できるように必要なプレートになりますので、ちゃんと準備しましょう。

警察署でも準備してくれますが有料になります。

しかも、発行されるまでに時間がかかりますので、ネットで購入することをオススメします。

楽天では、1,100円と安く購入できますし、即日配送しれくれます。

出典:APEX看板

こちらで発行することが賢いですね!

ECサイトに掲示しよう

次に、古物商手帳を入手できましたら、古物商Noを販売しているECサイトに掲示しましょう。

Amazon、メルカリ、ヤフオクのプロフィール画面に古物商Noを記載することで、お客様が安心して購入できるようになります。

小さなことですが、しっかりと掲示していきましょうね。

最後に...

はい。ということで、古物商の取得方法を徹底解説!してきました。

一度に全てを理解するのは難しいと思いますので、この記事を何回も見て、古物商を取得してくださいね!